Faksimilierte Unterschriften – alles, was Sie wissen sollten

Berlin, 15.09.2023

Faksimilierte Unterschriften – wir alle kennen sie von Werbeschreiben oder Infobriefen. Täuschend echte Unterschriften von Geschäftsführern, Vorstandsvorsitzenden oder Abteilungsleitern von Unternehmen zieren diese Briefe, welche an unzählige Kundinnen und Kunden versendet werden. Das Ziel? Ganz klar, einen persönlichen Eindruck hinterlassen und die Reduzierung von Arbeitsaufwand.

Alle Fakten rund um das Thema Faksimile finden Sie hier im Beitrag.

Was bedeutet „faksimiliert“?

Der Begriff „Faksimile“ findet seinen Ursprung im Lateinischen. Der Ausdruck „fac simile“ bedeutet dabei so viel wie: „Mache es ähnlich“. Heute bezeichnen wir eine täuschend echte Abbildung eines Dokumentes, einer Unterschrift oder Schriften allgemein als Faksimile.

Aufgrund ihrer fast unerkennbaren Ähnlichkeit mit dem Original wurden Faksimiles oft angefertigt, um bedeutsame Werke öffentlich zugänglich zu machen. So konnten Beschädigungen des Originals vermieden werden.

Was ist eine faksimilierte Unterschrift?

Auch im Bereich der Unterschriften taucht das Thema Faksimile immer wieder auf. Eine faksimilierte Unterschrift ist auf Basis der zuvor gehenden Definition also ein originalgetreues Abbild einer echten Unterschrift. Oftmals handelt es sich hierbei oft um eine eingescannte Unterschrift, welche leicht auf sämtlichen Dokumenten beliebig platzierbar ist – ungefähr wie ein Stempel.

Für eine faksimilierte Unterschrift an sich wird keine natürliche Person benötigt, welche auf sämtlichen Dokumenten handschriftlich unterzeichnet. Aufgrund dessen werden solche gern verwendet, um den Arbeitsaufwand zu verringern, die Effizienz der internen Workflows zu verbessern und natürlich die Kosten zu reduzieren. Ganz schön praktisch, oder?

Jetzt kommt allerdings das große ABER: faksimilierte Unterschriften dürfen nur dann verwendet werden, wenn das Gesetz keine Schriftformerfordernis vorschreibt.

Ist eine faksimilierte Unterschrift rechtsgültig?

Kurz und knapp gesagt, lautet die Antwort hier „Jein“ – es kommt darauf an, welche Art von Dokument unterschrieben werden soll und bei einem gerichtlichen Prozess natürlich auch auf den zuständigen Richter, welcher das Urteil für den jeweiligen Einzelfall spricht. Die Rechtsverbindlichkeit faksimilierter Unterschriften hängt also von der zugrunde liegenden Beweislage ab.

Grundlegend regelt das Bürgerliche Gesetzbuch (§ 126 BGB), welche Art von Dokumenten der Schriftform bedürfen und welche nicht. Dokumente, welche dieser Erfordernis unterliegen und mit einer faksimilierten Unterschrift versehen werden, sind nicht rechtsgültig. Dokumente ohne diese gesetzliche Formvorschrift mit keinem bzw. sehr geringem Haftungsrisiko können dagegen mit einer faksimilierten Unterschrift versehen werden und unterliegen dann der freien Beweiswürdigung des Gerichts.

Grundlegend regelt das Bürgerliche Gesetzbuch (§ 126 BGB), welche Art von Dokumenten der Schriftform bedürfen und welche nicht. Dokumente, welche dieser Erfordernis unterliegen und mit einer faksimilierten Unterschrift versehen werden, sind nicht rechtsgültig. Dokumente ohne diese gesetzliche Formvorschrift mit keinem bzw. sehr geringem Haftungsrisiko können dagegen mit einer faksimilierten Unterschrift versehen werden und unterliegen dann der freien Beweiswürdigung des Gerichts.

Die Schriftform kann dabei nach § 126 Abs. 3 BGB aber auch elektronisch ersetzt werden – allerdings nur, wenn es sich dabei um eine qualifizierte elektronische Signatur handelt. Unbedingt zu beachten ist, dass faksimilierte Unterschriften – auch wenn sie elektronisch erstellt worden sind – keineswegs mit qualifizierten elektronischen Signaturen gleichgestellt werden können.

Was ist nun der Unterschied zwischen faksimilierter Unterschrift und qualifizierter elektronischer Signatur?

Eine qualifizierte elektronische Signatur (kurz: QES) hat grundsätzlich nichts mit einer faksimilierten Unterschrift zu tun. Eine QES ist nämlich das digitale Äquivalent zur eigenhändigen Unterschrift auf Papierdokumenten und eben keine bildhafte Kopie davon. Die qualifizierte elektronische Signatur basiert auf starken kryptografischen Verfahren und beantwortet dabei grundsätzlich folgende Fragen:

- Wer ist der Unterzeichner bzw. der Urheber des Dokuments?

Hierbei handelt es sich um die Gewährleistung der Authentizität des Dokumentes, also der Urhebernachweis. - Wurde das Dokument nach dem Unterschreiben verändert?

Damit wird die Integrität sichergestellt, es wird also geprüft, ob das signierte Dokument manipuliert wurde.

Anders als qualifizierte elektronische Signaturen gewährleisten faksimilierte Unterschriften weder die Authentizität des Urhebers noch die Integrität des Dokuments. Sie sind daher auch nicht so sicher und haben einen geringen Beweiswert, der der freien Würdigung eines Gerichts unterliegt.

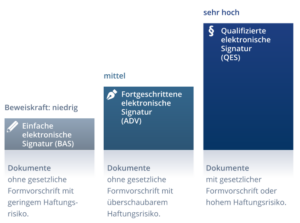

Unterschieden werden insgesamt drei verschiedene Signaturniveaus elektronischer Signaturen:

- Einfache elektronische Signatur

- Fortgeschrittene elektronische Signatur

- Qualifizierte elektronische Signatur

Die digitalisierte faksimilierte Unterschrift (ein digitales Abbild der geschriebenen Unterschrift) entspricht nur der „einfachen“ elektronischen Signatur. Die Beweiskraft ist niedrig, da eine faksimilierte Unterschrift einfach von Dritten kopiert und in andere Dokumente eingefügt werden kann.

Die sicherste Variante mit dem höchsten Beweiswert ist die sogenannte „qualifizierte“ elektronische Signatur, die der Schriftform gemäß § 126 BGB (bis auf wenige Ausnahmen) genügt. Einfach gesagt: Sie ist der handschriftlichen Unterschrift gleichgestellt und somit vollkommen rechtsgültig. Rechtliche Basis ist die im Jahr 2016 in allen EU-Staaten in Kraft getretene eIDAS-Verordnung („Verordnung über elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen im Binnenmarkt“).

Eine komplette Übersicht zur qualifizierten elektronischen Signatur finden Sie hier.

Hier ein paar Beispiele, welches Signaturniveau für einzelne Anwendungsszenarien eingesetzt werden kann.

|

Einfache elektronische Signatur |

Fortgeschrittene elektronische Signatur |

Qualifizierte elektronische Signatur |

|

|

|

Achtung: Dieser Artikel dient lediglich als eine Übersicht und ist keine Rechtsberatung.

Gerne beraten wir Sie auch persönlich. Schreiben Sie uns dafür eine E-Mail an unser Sales-Team oder verwenden Sie ganz unkompliziert unser Kontaktformular. Wir freuen uns auf Ihre Nachricht!

Weiterführende Links:

https://www.secrypt.de/loesungen/qualifizierte-elektronische-signatur-erstellen/